|

1. 系統詳細內容

光源

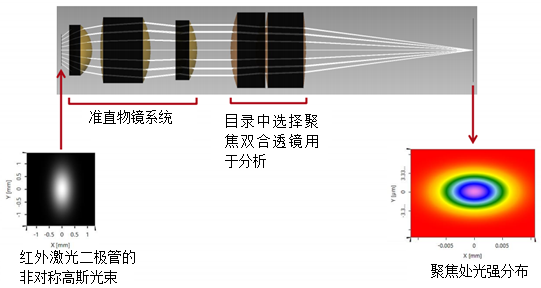

— 具有發散角的紅外激光二極管

元件

— 折射準直系統及具有雙合透鏡的聚焦系統

探測器

— 點列圖

— 強度分布

— 光束參數

建模/設計

— 光線追跡:初始優化。

— 場追跡:進一步降低點尺寸。

2. 系統說明

3. 建模與設計結果

光束參數的參數優化

4. 總結

對使用光線追跡所設計的透鏡應用場追跡進行進一步優化,以提高透鏡性能。

第一步:利用光線追跡進行快速的預優化以獲得合適的起始點以用于隨后場追跡優化。

第二步:將衍射效應考慮在內,應用場追跡進行精細化優化。

應用示例詳細內容

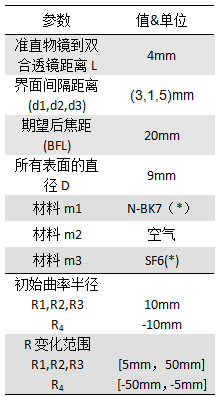

系統參數

1. 應用實例的內容

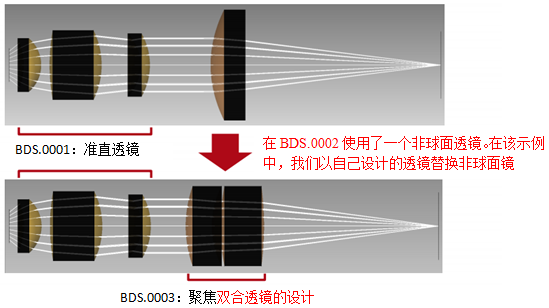

該案例是一組相關示例中的一部分:

BDS.0001,BDS.0002以及BDS.0003主要關于一個折射型光束傳輸系統

2. 設計任務

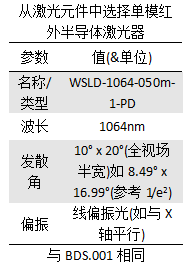

3. 參數:非準直入射激光束

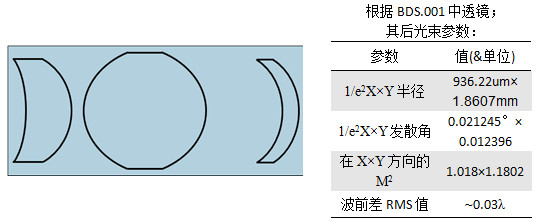

4. 參數:準直透鏡和后續光線

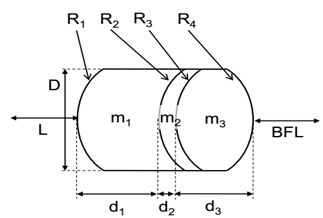

5. 參數:雙合透鏡

(*)來自肖特2014玻璃

應用示例詳細內容

仿真&結果

1. 如何優化(預設置)

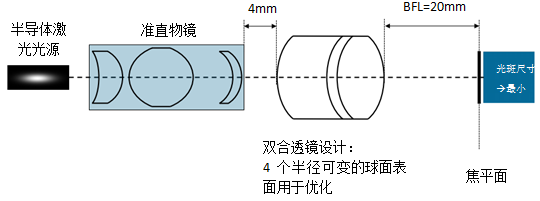

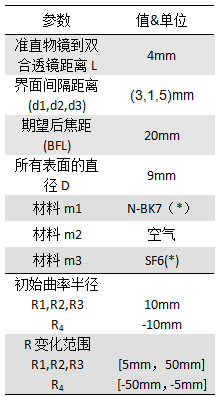

通過雙合透鏡的優化,使給定條件的準直入射光束聚焦在透鏡后20mm處。

應用參數優化文件自動執行具有可變曲率半徑的迭代仿真,直至獲得最小的聚焦點。

由于整體設置的第一部分不變,我們直接將計算所得的光分布放在雙合透鏡前作為起始點。

為評價聚焦光斑,在目標焦平面處放置光束尺寸或光束參數探測器。

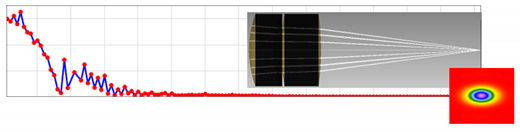

2. 光線追跡:預優化

光線追跡仿真具有速度快的優點。

因此,我們使用VirtualLab 中的光線追跡引擎進行第一步預優化。隨后,利用經典場追跡引擎對結果進行細化。

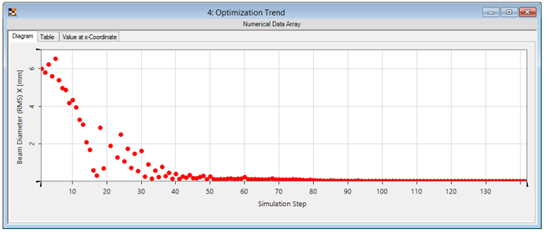

3. 光線追跡:優化過程

通過光線追跡仿真,在142步優化過程中,VirtualLab變化4個表面的半徑,并找到最小焦點直徑。

4. 光線追跡:預優化后的聚焦表面

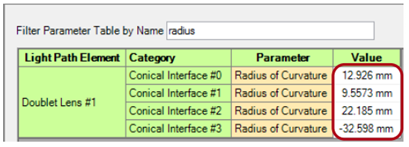

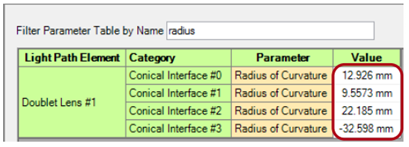

VirtualLab列出了參數以及優化的結果。在最有一列中顯示了4個表面的曲率半徑預優化結果。

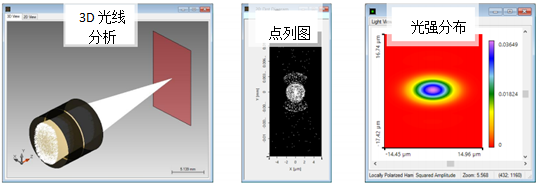

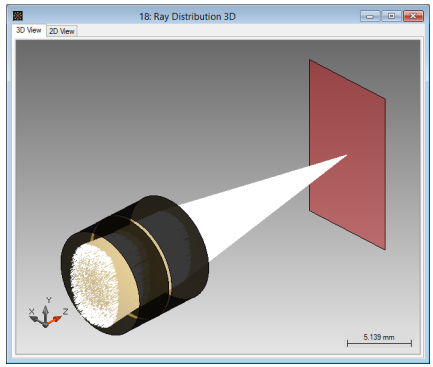

5. 光線追跡:3D評價

3D光線追跡系統分析器顯示了預期的聚焦效果

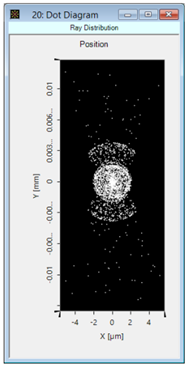

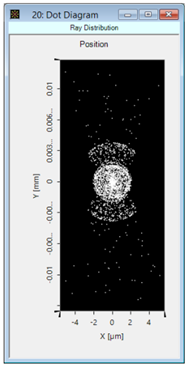

6. 光線追跡:聚焦點尺寸

在光線追跡優化過程中,我們利用光束尺寸探測器評價光斑尺寸。

由此產生的光束直徑在X和Y方向上的均方根有效值(指的是質心):2.27µm X 2.60µm(小于衍射極限)。

7. 改進:由光線追跡到場追跡

因為存在衍射效應,基于幾何光學的仿真不能夠對光實際的分布進行評價,。

在焦點區域內的情況

場追跡仿真可以考慮所有的波動光學效應。

因此,你可以

利用場追跡仿真檢查和改進

你的光線追跡設計。

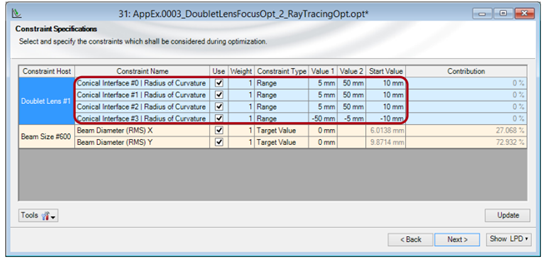

8. 場追跡:中間結果

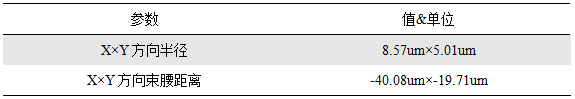

因此,為了更有意義的結果,我們運行物理光學場追擊仿真,考慮了衍射效應的同時,應用基于第二動量理論的光束參數探測器。

場追跡結果值“束腰距離X×Y”已表明,由于衍射效應,光線追跡優化的最佳的聚焦為值與預期的距離20mm不同。

因此,我們進行基于場追跡的第二步優化,并以預優化后的表面數據作為初始值。

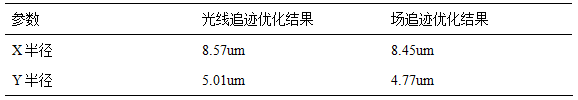

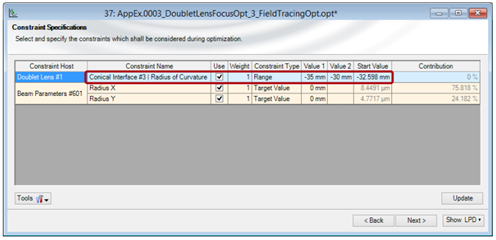

9. 場追跡:最終優化

對于精細化優化步驟,不必改變所有表面。此處我們僅改變最后一個面,我們在20mm的距離得到最優焦點。

此外,這種微調通常僅僅進行微量的改變,因此我們為曲率半徑的變化指定一個較小的范圍。

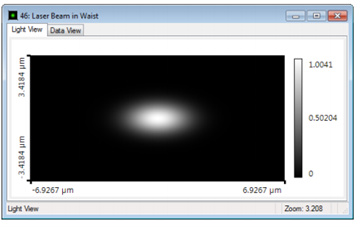

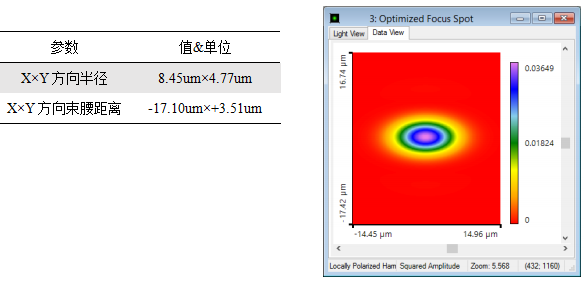

10. 場追跡:最終結果

通過優化最有一個表面,我們改變束腰接近接近期望位置。因此,聚焦點尺寸進一步減小。

即使對于這個低數值孔徑(NA),場追跡能夠使我們改善最終聚焦點半徑:

0.12um×0.24um(1.4%×4.8%)

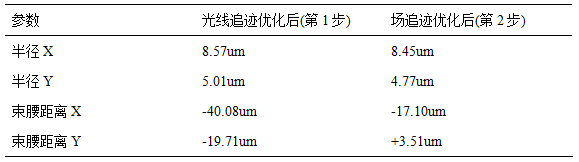

11. 結果補償(第1步&第2步)&半徑

在參數概覽中顯示了4個圓錐面的最終曲率半徑,構成了雙合透鏡。

12. 總結

對使用光線追跡所設計的透鏡應用場追跡進行進一步優化,以提高透鏡性能。

第一步:利用光線追跡進行快速的預優化以獲得合適的起始點以用于隨后場追跡優化。

第二步:將衍射效應考慮在內,應用場追跡進行精細化優化。

13. 擴展閱讀

以下文件給出了如何在VirtualLab中設置和分析激光系統的更多細節

啟動視頻

|